Lexique autour du droit des femmes : les mots-clés à connaître, pour savoir de quoi on parle

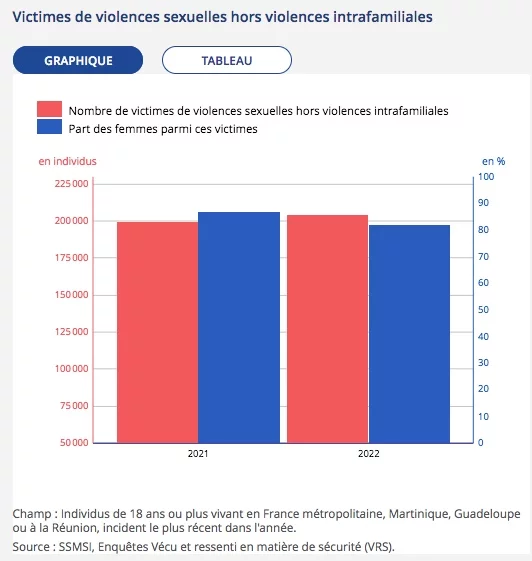

Une agression sexuelle désigne tout acte de nature sexuelle non consenti, qui implique de toucher les parties intimes du corps humain sans l’acquiescement explicite de la victime.

Par utilisation de la force brute

Cela consiste à dominer la victime par une supériorité physique. Ses variantes incluent l’utilisation de la violence et de l’intimidation.

Par manipulation mentale

Certaines victimes peuvent avoir subi une manipulation mentale qui les a soumises à une agression sexuelle. Ces méthodes présentent l’avantage pour les agresseurs de réduire le risque de plainte judiciaire des victimes. Ces manipulations provoquent et laissent un sentiment de culpabilité chez certaines victimes, bien qu’elles n’aient rien à se reprocher.

Bropropriating ou « effet Matilda

On parle de « bropropriating » quand un homme s’approprie l’idée ou les idées d’une femme. Cette attitude n’est pas toujours consciente mais reste très fréquente, surtout au travail. Cette contraction entre « bro » (l’équivalent de « mec » en anglais) et « appropriating » (« appropriation ») est née sous la plume de Jessica Bennett.

Théorisé au début des années 1980 par l’historienne Margaret W. Rossiter, « l’effet Matilda » désigne la minimisation ou le déni de la contribution des femmes scientifiques à la recherche. Son nom est un hommage à la militante Matilda Joslyn Gage, qui avait identifié, dès la fin du XIXe siècle, l’habitude de certains hommes d’accaparer le produit de réflexions menées par des femmes.

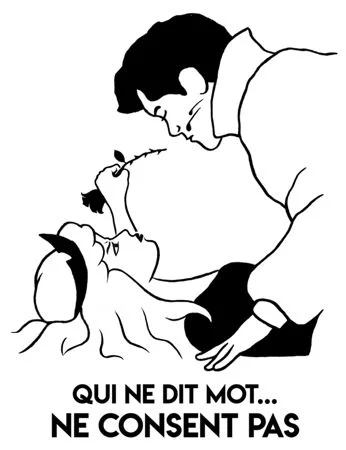

Communément, le consentement sexuel est compris comme l’accord à participer à une activité sexuelle, c’est-à-dire à l’accepter après une décision éclairée qui ne doit pas être prise sous l’effet de la contrainte ou de la menace.

Dans les pays occidentaux, la notion de consentement est reconnue juridiquement à partir des années 1980. Avant cette date, l’histoire démontre que les femmes pouvaient être considérées comme des biens du fait qu’elles n’avaient pas la personnalité juridique. Le plus souvent, elles étaient rattachées à leur pères ou leur mari. Dès lors, la question de leur consentement sexuel était relative.

En l’absence de consentement, l’activité sexuelle peut être considérée légalement comme un viol. Toutefois, les enjeux ne sont pas uniquement juridiques. Ils relèvent des domaines philosophiques, psychologiques, ou encore sociologiques. Il s’agit pour autant d’un sujet peu étudié malgré son importance, notamment dans la recherche sur les violences sexuelles.

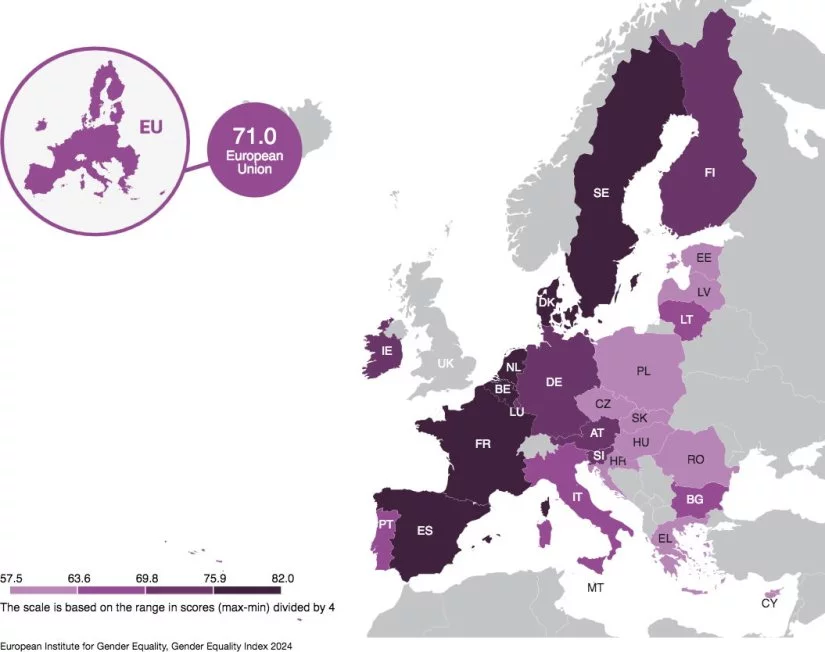

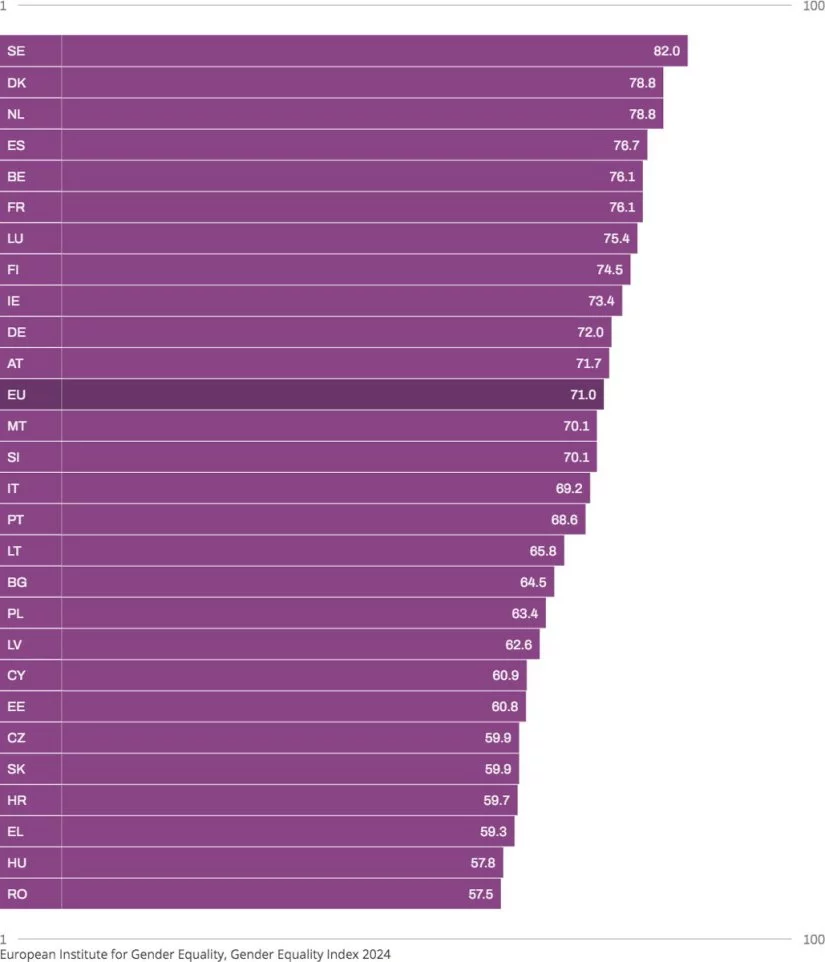

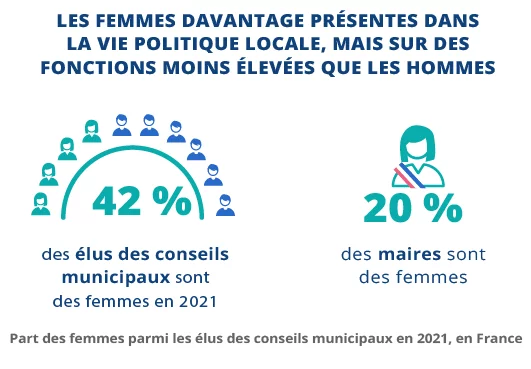

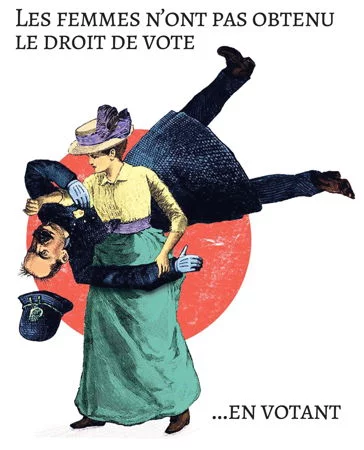

Les droits des femmes sont des droits revendiqués pour les femmes dans de nombreuses sociétés à travers le monde, qui constituent la base du mouvement pour les droits des femmes du XIXe siècle ainsi que le combat des mouvements féministes depuis le XXe siècle. Dans certains pays, ces droits sont institutionnalisés ou soutenus par la loi, la coutume locale et le comportement, tandis que dans d’autres pays, ils peuvent être ignorés, réprimés ou supprimés. Ils diffèrent des notions plus larges de droits humains en déclarant qu’il existe des inégalités historiques inhérentes s’opposant à l’exercice des droits des femmes et des filles, en faveur des hommes et des garçons. La défense de ces droits est un objectif afin de parvenir à une société plus égalitaire.

Les problématiques communément associées aux notions de droits des femmes incluent, de façon non exhaustive, les droits : d’intégrité corporelle et d’autonomie, de ne pas subir de violence sexuelle, de voter, d’être élue, d’entrer dans un contrat légal, d’être considérée comme l’égale du mari et du père au sein de la famille, de travailler, d’avoir accès à des salaires justes et à l’égalité salariale, de maîtriser sa reproduction (contraception et avortement), de propriété, d’accéder à l’éducation.

Depuis 1945, les droits des femmes font l’objet de conventions internationales visant à les garantir, mais les femmes continuent de ne pas jouir de l’égalité des droits avec les hommes.

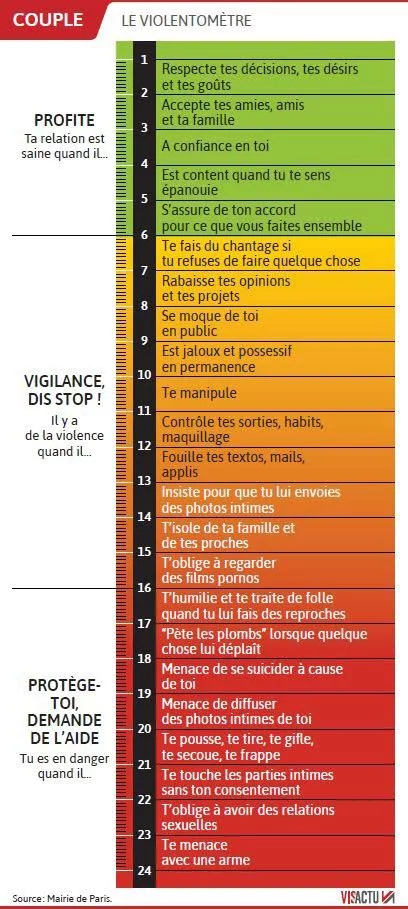

Dans le langage courant, emprise désigne un rapport de domination intellectuelle, morale, ou physique (tel le fait de serrer très fort un objet ou un être vivant pour le câliner ou l’immobiliser voire l’étouffer ou l’écraser). Des auteurs lui préfèrent le concept de contrôle coercitif pour décrire les ressorts de la violence dans le couple.

Le contrôle coercitif est une forme d’abus psychologique et émotionnel où une personne exerce un contrôle[1],[2],[3] prolongé et oppressif sur une autre, souvent dans un contexte de violence familiale[4]. Elle repose sur des tactiques de domination[5] invisibles mais destructrices, comme :

- La surveillance : contrôler les communications, les déplacements ou la vie quotidienne.

- L’intimidation et les menaces : utiliser la peur pour maintenir son emprise.

- Le contrôle financier : priver la victime d’argent ou l’obliger à justifier chaque dépense.

- Le chantage émotionnel : culpabiliser, rabaisser ou manipuler pour obtenir une obéissance totale.

- L’isolement : couper la victime de sa famille, ses amis[6],[7], ou ses ressources.

Ce type de violence est reconnu par la loi dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni et la France et peut être puni même en l’absence de violences physiques.

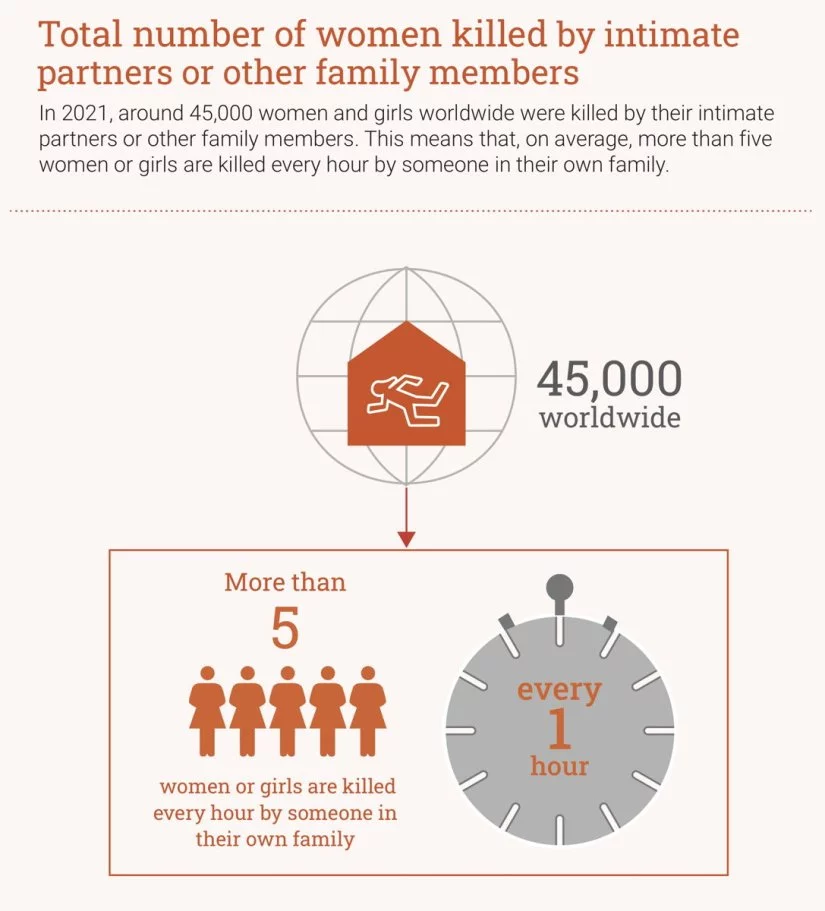

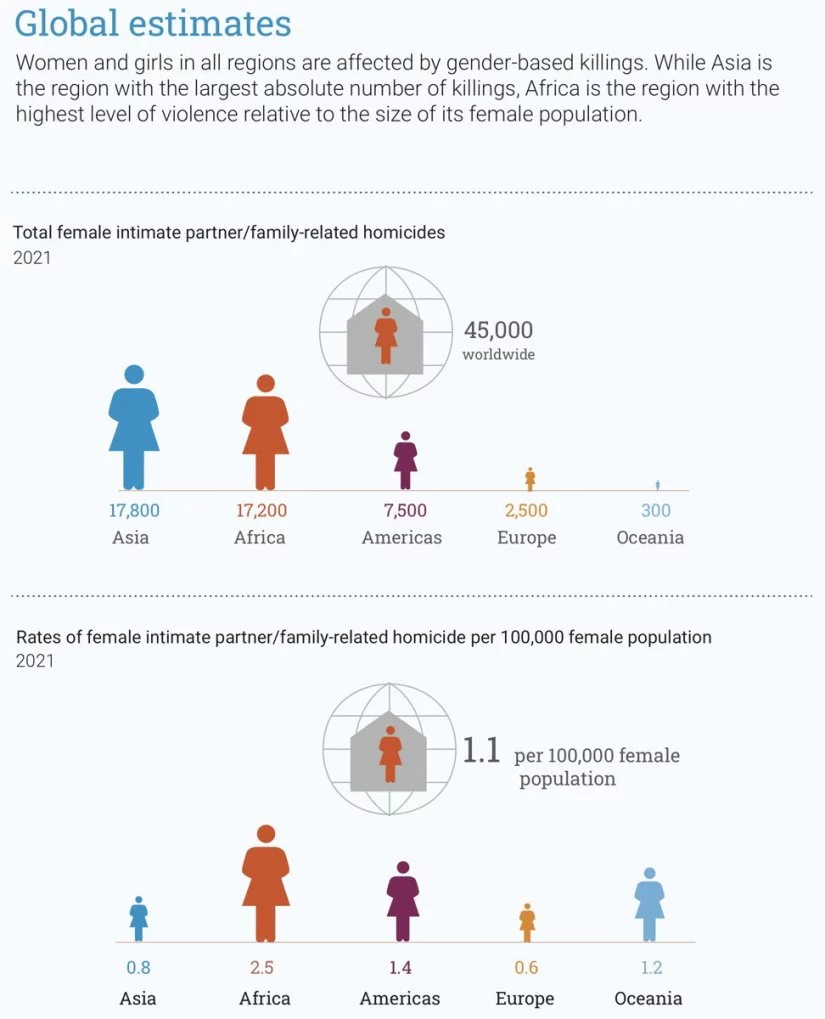

Le féminicide n’est pas l’homicide au féminin. Le féminicide (ou fémicide, gynécide ou gynocide) désigne le meurtre d’une ou plusieurs femmes ou filles pour la raison qu’elles sont des femmes.

Le féminisme est un ensemble de mouvements et d’idées politiques, sociales et culturelles ayant pour objectif de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en militant pour les droits des femmes, et ce, sur le principe fondamental que les hommes et les femmes sont égaux et doivent être considérés comme tels dans la société.

Définition de base

La fenêtre d’Overton, aussi connue comme la fenêtre de discours, est une métaphore qui désigne l’ensemble des idées, opinions ou pratiques considérées comme plus ou moins acceptables par l’opinion publique d’une société donnée.

Sexisme et fenêtre d’Overton

Sexisme et fenêtre d’Overton : autrement dit, nous partageons toutes et tous une responsabilité sur qui entre, ou pas, dans la fenêtre d’Overton... à commencer par la manière dont on va réagir à l’intérieur d’un groupe par rapport à des situations de sexisme ordinaire : sexisme bienveillant, « humour » sexiste etc... A nous de rendre, ou pas, ce qui est actuellement considéré comme tolérable, comme intolérable. Sachant que chaque niveau que nous laissons entrer dans la fenêtre d’Overton, prépare l’acceptation du niveau suivant.

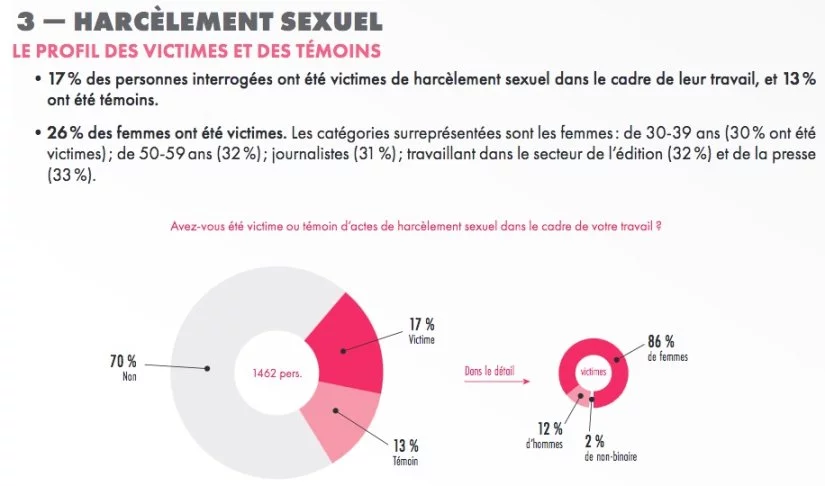

Le harcèlement sexuel est un enchaînement d’agissements hostiles et à connotation sexuelle, dont la répétition et l’intensité affaiblissent psychologiquement la victime. Il peut viser à intimider la victime, à la dominer, ou à obtenir un acte sexuel.

Cause pathologique rejetée par le corps médical

Selon Charles-Siegfried Peretti chef de service à l’hôpital Saint-Antoine, peu de harceleurs sexuels peuvent être considérés comme « malades » au sens clinique du terme. Il explique notamment que « la pathologie mentale est très peu représentée dans ces situations ». De même, pour le psychiatre Mathieu Lacambre quelques cas de harcèlements sexuels ressortissent à la pathologie.

À ce titre, un tiers seulement des cas le harcèlement peut être considéré comme pathologique et être associé le plus souvent à la perversion ou à l’addiction. On peut ainsi distinguer deux types de « malades » : les « pervers » et les « addicts » selon le professeur Peretti.

Pourtant, les médias ont tendance à présenter les agresseurs comme des figures d’exceptions. Ce traitement médiatique conduit au stéréotype représentant la femme comme une proie fragile et vulnérable et l’homme comme un fou, un prédateur, un dérangé… L’association Faire face relève que ce type de traitement conduit à « l’invisibilisation du caractère systémique de la violence de genre », c’est-à-dire que l’agresseur ferait figure d’exception et ne serait pas monsieur tout le monde ; cela conduit aussi à l’idée d’un profil type de l’agresseur comme un autre non identifiable : si les violences sont le fait d’inconnus, elles seraient invisibles, etc. Or, les femmes ayant vécu des violences sexuelles connaissent leurs agresseurs dans 86% des cas.

Le terme hystérie désigne, d’après la définition du Vocabulaire de la psychanalyse (1967), une « classe de névroses, aux tableaux cliniques très variés », dans laquelle le conflit psychique peut s’exprimer par des symptômes physiques d’ordre fonctionnel ou psychologiques comme des crises émotionnelles, éventuellement des phobies. Cette définition de l’hystérie a eu cours en médecine, neurologie et psychiatrie jusqu’à la fin du XXe siècle. Dans une approche renouvelée par Jean-Martin Charcot à la fin du XIXe siècle, l’hystérie est à la base des découvertes de Sigmund Freud en psychanalyse.

L’hystérie fut longtemps associée aux femmes, au diable dans une perspective religieuse (Moyen Âge), avant d’évoluer vers une approche plus savante et désexualisée (XVIIe – XVIIIe siècles), où elle apparaît aussi bien féminine que masculine.

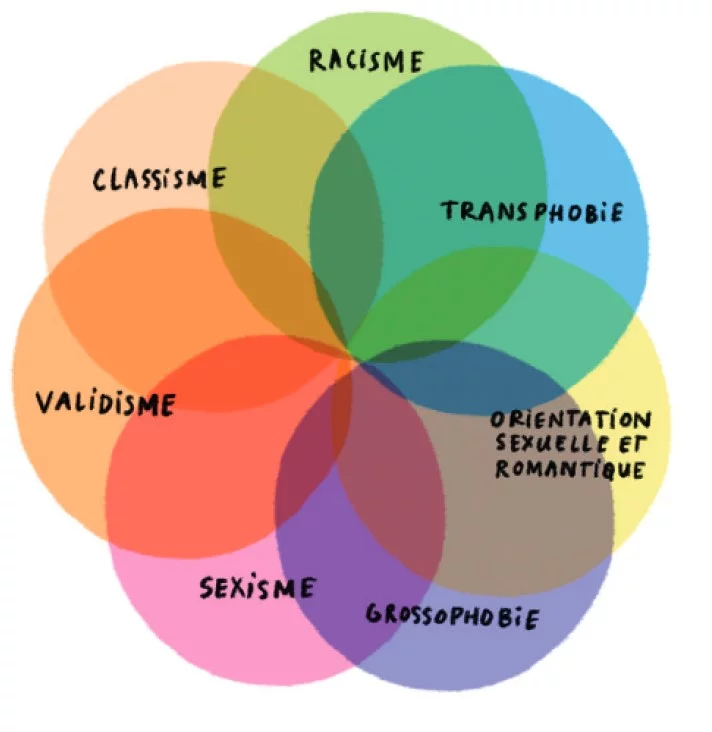

L’intersectionnalité (de l’anglais intersectionality) ou intersectionnalisme est une notion employée en sociologie et en réflexion politique, qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou de discrimination dans une société. Ainsi, dans l’exemple d’une personne appartenant à une minorité ethnique et issue d’un milieu pauvre, celle-ci pourra être à la fois victime de racisme et de mépris de classe.

La justice réparatrice (parfois appelée justice restaurative ou justice restauratrice) est un modèle éclectique de justice qui vise la reconnaissance par un contrevenant des torts et des dommages qu’il a causés et qui permet aux personnes lésées, comme au contrevenant ou toute personne concernée par la commission d’un acte répréhensible, d’exprimer les causes, les circonstances et les répercussions de cet acte, ainsi que d’aborder leurs besoins à cet effet.

Le « manslamming » désigne l’attitude des hommes qui bousculent les femmes sur la voie publique (métro, trottoir), volontairement ou non. Le terme a été inventé en 2015 par l’activiste new-yorkaise Beth Breslaw, après une expérience grandeur nature : en tentant de bousculer des passants dans une foule, elle a constaté que la plupart des hommes n’essayaient pas de l’éviter, contrairement aux femmes.

Mansplaining (Pénisplication ou Mecsplication en français)

Le mansplaining (de l’anglais « man », « homme », et « explaining », « explication ») est une situation dans laquelle un homme explique à une femme quelque chose qu’elle sait déjà, voire dont elle est experte, souvent sur un ton paternaliste ou condescendant.

Le manspreading, en anglais manspreading ou man-sitting, est un concept développé par des féministes américaines accusant certains hommes d’adopter une posture dans les transports en commun, consistant à s’asseoir en écartant les cuisses et en occupant alors plus que la largeur d’un siège. Plus généralement, c’est le fait de s’étaler et de prendre toute la place.

Manterrupting (Mecterruption en français)

Le manterrupting (fusion des mots anglais man et interrupting, traduit en français par hommeterruption ou mecterruption est un néologisme féministe américain qui désigne le comportement consistant, pour un homme, à couper la parole à une femme lors de discussions ou de débats en raison du genre de son interlocutrice. Pour les tenants de ce concept, un tel comportement relève du sexisme et de la domination masculine.

Le masculinisme est le plus souvent défini comme un mouvement réactionnaire, misogyne, androcentré, conservateur et antiféministe. Ses partisans considèrent que le terme est dépréciatif et préfèrent parler d’hominisme.

Les mouvements masculinistes s’expriment par des canaux très divers : par la voix de personnalités, d’associations, de groupes de paroles, et en ligne dans les nombreux forums de la « manosphère ». Leurs moyens peuvent aller du lobbying à l’action violente.

La rhétorique masculiniste classique consiste entre autres à présenter le masculinisme comme le pendant du féminisme ; à nier l’existence du patriarcat ; à déplorer la « crise de la masculinité » dont les femmes et les féministes seraient responsables ; à essentialiser la différence homme femme et valoriser une masculinité traditionnelle ; à revendiquer des dispositions favorables aux hommes, notamment dans les situations de divorce ; à prétendre que la violence conjugale s’exerce sur les hommes autant que sur les femmes ; à demander un système de codécision en matière d’avortement, etc.

Le matrimoine culturel est l’héritage culturel légué par les générations de femmes précédentes. Bien que le terme matrimoine existe depuis le Moyen Âge pour décrire les biens hérités de la mère, il fut supplanté par la notion de patrimoine et son usage resta longtemps limité[1]. À partir des années 2000, la notion réapparaît dans un sens nouveau sous la plume d’auteurs souhaitant insister sur le rôle des femmes dans le développement culturel.

La non-mixité est une pratique consistant à organiser des rassemblements réservés aux personnes appartenant à un ou plusieurs groupes sociaux considérés comme opprimés ou discriminés, en excluant la participation de personnes appartenant à d’autres groupes considérés comme potentiellement discriminants (ou oppressifs), afin de ne pas reproduire les schémas de domination sociale.

Cette pratique est utilisée par certains groupes de divers courants militants, notamment du féminisme, de l’antiracisme, du mouvement LGBT ou de personnes en situation de handicap. Mais également dans divers courants scolaires religieux.

Cette stratégie fait régulièrement polémique, y compris au sein même de ces mouvements, car elle oppose deux visions de la lutte contre les discriminations ou inégalités. Les détracteurs considèrent que la non-mixité — excluant certaines catégorie de personnes des espaces « réservés » — recrée une inégalité entre individus, au lieu de la supprimer, et présente un caractère discriminatoire. Les partisans de la pratique soutiennent que de tels moments ponctuels en non-mixité sont une nécessité, l’absence de remises en cause par des personnes ne partageant pas leur expérience permettant de libérer la parole et de favoriser l’auto-émancipation.

Le patriarcat est un concept utilisé en anthropologie et en sociologie pour désigner « une forme d’organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l’autorité par les hommes, à l’exclusion explicite des femmes. » Le patriarche y occupe une position mythique de « père fondateur » supposée lui octroyer une autorité et des droits sur les personnes dépendant de lui (femme[s], enfants, famille élargie, subordonnés).

À partir des années 1970, le concept de patriarcat, revisité dans ses fondements théoriques, est notamment utilisé par la deuxième vague féministe pour désigner un système social d’oppression des femmes par les hommes, « système où le masculin incarne à la fois le supérieur et l’universel ».

Le plafond de verre (de l’anglais glass ceiling) désigne le fait que, dans une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles à certaines catégories de personnes essentiellement en raison de mépris de classe, de discrimination raciale ou de sexisme. Il peut, de manière intersectionnelle, être le résultat de plusieurs de ces discriminations subies simultanément.

Le regard masculin, ou vision masculine, plus connu sous l’appellation en anglais male gaze, est un concept postulant que la culture visuelle dominante (photographie, cinéma, publicité, jeu vidéo, bande dessinée, etc.) impose une perspective d’homme cisgenre hétérosexuel.

Définition

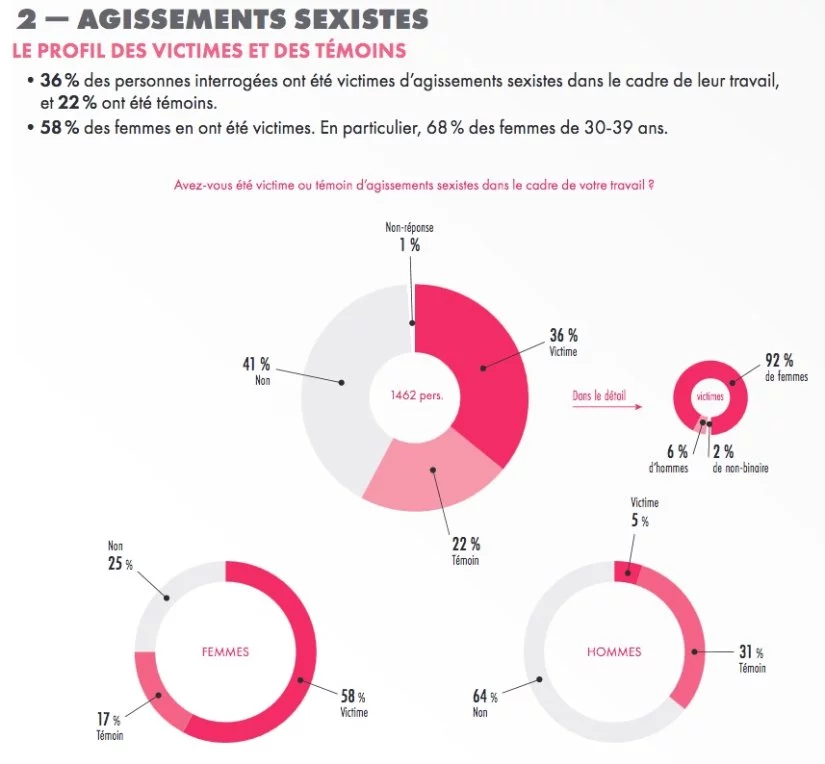

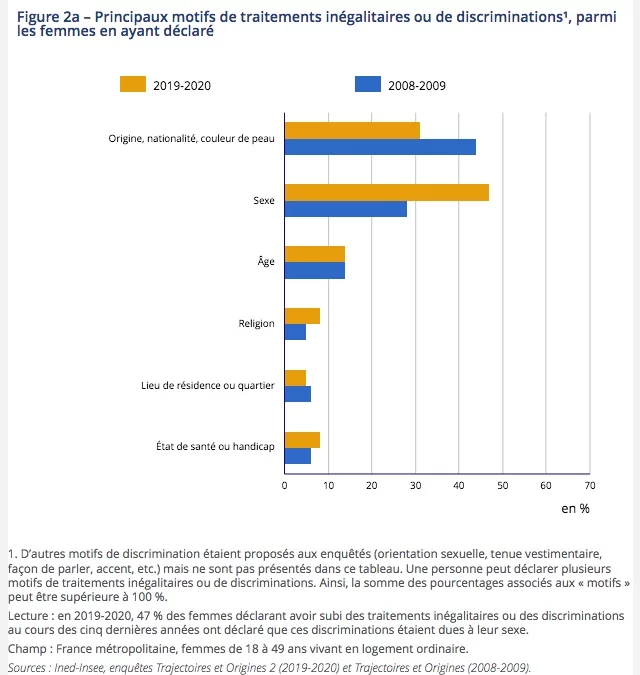

Le sexisme est une attitude discriminatoire fondée sur le sexe, ou, par extension, sur le genre d’une personne. Le sexisme est lié aux préjugés et au concept de stéréotype et de rôle de genre, pouvant comprendre la croyance qu’un sexe ou qu’un genre serait intrinsèquement supérieur à l’autre. Dans sa forme extrême, il peut encourager le harcèlement sexuel, le viol ou toute autre forme de violence sexuelle. Le sexisme évoque également la discrimination menant à des inégalités de genre. Les cibles du sexisme étant principalement les femmes, cette notion renvoie ainsi plus souvent à la misogynie, à l’antiféminisme et à la discrimination envers les femmes.

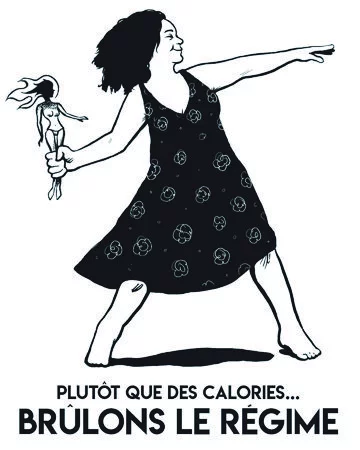

Stop aux blagues sexistes !

Sous couvert d’humour, les blagues sexistes nourrissent en fait la violence sexiste en y préparant les esprits. Loin d’être anodines, elles sont la première marche de l’escalier du sexisme. Par conséquent, ne pas faire semblant de rire et dire que vous ne trouvez pas ça drôle est un acte important pour endiguer le sexisme à la source.

Voir aussi : la fenêtre d’Overton

Le sexisme est compris comme un préjugé, une discrimination ou une ségrégation fondée sur le sexe ou le genre. Le terme est souvent cité en relation avec d’autres tels que la violence domestique, les crimes de haine, le harcèlement sexuel ou l’inégalité. On peut distinguer différents types de sexisme, tant par sa nature même que par le contexte dans lequel il se manifeste.

Sexisme hostile

Il fait référence à des croyances, des attitudes et des comportements ouvertement hostiles envers un groupe de personnes en relation avec leur genre ou leur sexe.

Sexisme bienveillant

Contrairement au cas précédent, où les préjugés tournaient autour de critères négatifs, le sexisme bienveillant englobe des préjugés positifs, des attitudes et des comportements par rapport à un sexe ou un genre.

La plupart du temps, il bénéficie d’une certaine approbation sociale... et fait partie du sexisme ordinaire. Quelques exemples :

- Penser qu’un certain genre ou sexe exige une protection ou des soins.

- Croire que les sujets appartenant à ce groupe sont innocents ou purs.

- Attribuer des idées ou des valeurs maternelles, familiales ou conjugales et la responsabilité que cela implique.

- Penser que certains emplois sont réservés à un seul groupe en fonction de leur genre ou de leur sexe.

Bien qu’il s’agisse de l’un des types de sexisme les plus valorisés socialement, il contribue négativement à l’inégalité entre les sexes. Les attitudes de sexisme bienveillant sont souvent associées à une galanterie excessive. De telle sorte qu’il passe inaperçu par rapport aux autres types de sexisme.

Voir aussi : la fenêtre d’Overton

Sexisme ambivalent

Il s’agit d’une combinaison d’attitudes et de préjugés de sexisme bienveillant et de sexisme hostile. Ce type de sexisme est associé à l’idéologie conservatrice.

C’est la classification la plus utilisée des types de sexisme. Bien que nous puissions également aborder le problème en fonction du contexte dans lequel il se manifeste. En outre, pour comprendre cela, vous devez garder à l’esprit les idées de ces trois premiers types.

Sexisme institutionnel

Le sexisme institutionnel se décrit comme des préjugés et des attitudes qui sont soutenus, et dans de nombreux cas promus, par des organisations ou des institutions. Ces derniers peuvent être à la fois publiques et privés. Et contribuent généralement à la normalisation ou à l’acceptation sociale du sexisme (hostile, bienveillant ou ambivalent) dans la société. Voici quelques exemples de situations dans lesquelles il peut se manifester :

- Système juridique d’un pays.

- Moyens de communication.

- Institutions financières.

- Système éducatif.

- Entreprises, sociétés et autres.

- Système de soins de santé.

- Gestion gouvernementale en général.

Le sexisme institutionnel peut être légalement entériné dans le pays. Ce qui oblige tous les sujets d’un État à l’assimiler. Le sexisme institutionnel comprend également ces attitudes ou comportements sexistes qui se développent au sein d’institutions ou d’organisations, sans que celles-ci soient en aucune façon pénalisées.

Sexisme interpersonnel

Le sexisme interpersonnel fait référence au sexisme qu’un sujet manifeste dans son interaction avec les autres. Cette interaction peut être avec le partenaire, la famille, les amis, avec des collègues et même avec des inconnus. Il peut se situer à un niveau intime (au sein de la maison) ou à un niveau social (un centre commercial, une place).

Il n’y a pas toujours de lien direct dans le degré de sexisme qu’un sujet manifeste. Par exemple, cela a tendance à devenir plus aigu lorsqu’il y a une plus grande confiance et que cela se fait à un niveau intime. Il se manifeste par des commentaires et des actions qui peuvent être hostiles, bienveillantes ou ambivalentes.

Sexisme intériorisé

Il fait référence aux préjugés qu’une personne a sur elle-même. Ces croyances sont conditionnées par une série d’éléments, allant de l’éducation, le milieu familial, le pays d’origine, les relations de la personne avec les autres, les traumatismes passés et autres. Le sexisme intériorisé conduit à justifier des actes sexistes qui viennent d’autrui, voire à les endosser.

Ce type de sexisme s’accompagne souvent d’une faible estime de soi, de problèmes de socialisation, de recherche d’emploi, de choix de carrière, de confiance en soi, etc. Il est plus courant qu’on ne le pense. Au point que la quasi-totalité de la population a une sorte de préjugé ou d’attitude intériorisée par rapport à son sexe ou son genre.

Enfin, bien que nous n’ayons donné que quelques coups de pinceau sur les types de sexisme, nous espérons que les idées présentées constituent une référence pour pouvoir les identifier. Le sexisme ne se manifeste pas toujours de manière explicite et son intensité ou son degré varie souvent.

La sororité est un concept féministe, qui désigne la solidarité entre les femmes, similaire à celui de la fraternité. Ces concepts se caractérisent en effet par des aspects similaires tels que la solidarité entre personnes d’un même groupe, mais sont différents dans leurs objectifs et leurs perspectives d’usage.

La victimation définit le fait de subir une atteinte, matérielle, corporelle ou psychique (ainsi que d’en être conscient). Les enquêtes de victimation prennent place dans le cadre plus large des études de victimologie. A NE PAS CONFONDRE avec la victimisation (qui consiste à se poser comme victime d’un acte dans le but de susciter un sentiment de pitié ou de culpabilité).

Victim blaming ou double victimisation ou encore victimisation secondaire

Le victim blaming ou le fait de blâmer la victime, est une attitude qui consiste à tenir les victimes d’une agression ou d’une injustice pour responsables de ce qu’elles ont subi. La culpabilisation de la victime permet d’éviter de condamner l’agresseur, qui se voit accorder des circonstances atténuantes. Le concept a été forgé par la psychologie sociale. On parle aussi de double victimisation, pour rendre compte du fait qu’une personne est victime une première fois d’une violence, et une deuxième fois d’un discours qui la rend coupable d’avoir été agressée - par analogie avec la double peine.

Définition

Le viol est un acte de violence sexuelle qui implique une pénétration sans le consentement de la victime. Il peut être exercé par la force, la surprise, la menace, la soumission chimique, la ruse et par la contrainte (physique ou psychologique). Au XXIe siècle, le viol constitue un crime dans la plupart des législations ; l’imposture ou le dol constituent en général, ainsi que la violence, un élément d’appréciation du viol.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Viol_commis_par_une_connaissance#/media/Fichier:Rape_perpetrator_pie_chart.PNG

Le viol commis par une connaissance[a] est le viol perpétré par une personne qui a déjà rencontré la victime. Il peut s’agir d’une personne à qui la victime donne rendez-vous, d’une personne de sa classe, d’un collègue, d’un membre de la famille, d’un conjoint, d’un conseiller, d’un thérapeute, d’un membre du clergé ou d’un médecin. Le viol commis par une personne dans l’entourage de la victime englobe la sous-catégorie du date rape, où l’auteur des faits est une personne avec qui la victime entretient une relation amoureuse ou sexuelle. Il arrive aussi que le violeur fréquente le même campus universitaire que sa victime.

La majorité des viols sont commis par une personne que la victime connaît déjà. Toutefois, ces agressions sexuelles tendent à être moins souvent signalées que les viols commis par un inconnu. Les statistiques de criminalité sous-estiment fréquemment la prévalence de ces violences dans les enquêtes nationales. Néanmoins, que l’auteur du viol soit connu ou inconnu de sa victime, il s’expose aux poursuites judiciaires.

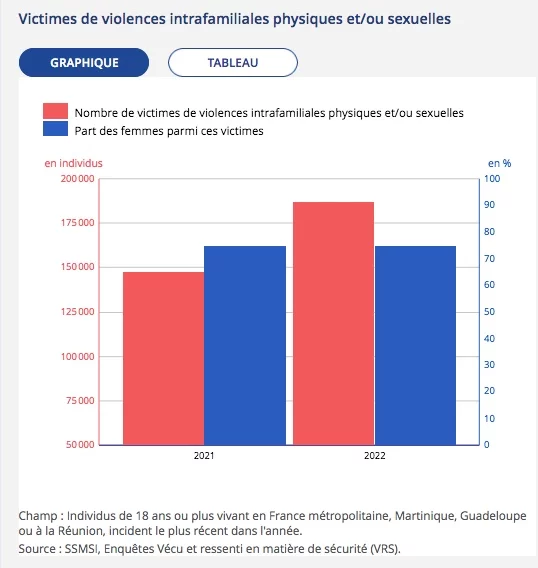

La violence conjugale est la violence exercée par un des conjoints sur l’autre, au sein d’un couple, s’inscrivant dans un rapport de domination et se distinguant des disputes conjugales entre individus égaux[1],[2]. Elle s’exprime par des agressions verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, des menaces, des pressions, des privations ou des contraintes pouvant causer chez la victime des dommages psychologiques, physiques, un isolement social voire aller jusqu’à la mort. Les violences conjugales peuvent inclure un ensemble de ces comportements, on parle alors de contrôle coercitif[3].

La violence conjugale comme rapport de domination est un processus systémique et évolutif qui se distingue de la « violence situationnelle » qui peut arriver ponctuellement au sein d’un couple, sans qu’il n’y ait pour autant de domination, c’est-à-dire de hiérarchie, entre les membres du couple.

En droit français, les violences sexuelles faites au travail désignent tout comportement non consenti, à connotation sexuelle, réalisé dans un environnement professionnel, par un supérieur hiérarchique, un collègue ou un client. Il peut s’agir de plaisanteries à connotation sexuelle, d’exhibition, de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles, de viols… Il peut s’agir d’actes isolés d’une particulière gravité ou d’actes répétitifs à connotation sexuelle qui caractérisent une situation de harcèlement sexuel.

La responsabilité de l’employeur est engagée dans le cadre de son obligation de sécurité, même si ces faits sont commis « hors du temps et du lieu de travail ».

Le harcèlement sexuel au travail doit être différencié du harcèlement moral.

Les violences sexuelles faites aux femmes au travail désignent des violences à caractère sexuel dans un contexte professionnel, par exemple, des harcèlements et agissements à connotation sexuelle non sollicité ou encore à demander un acte sexuel forcé sous peine de sanction.

Circonstance aggravante, ces violences sont souvent commises par abus d’autorité dans le cadre hiérarchique de l’organisation du travail. Plus la femme est au bas de l’échelle et moins elle a de possibilités de faire valoir ses droits : en France, dans 95 % des cas cela se termine par un licenciement

Dans le monde du travail (privé ou public), les auteurs de ces violences peuvent être l’employeur, le chef hiérarchique, un collègue ou un client.